Les niveaux de loyers dans le logement social sont calculés de manière à être soutenables par les ménages occupants en fonction de leurs revenus. Pour cela, différents types de logements existent, correspondant à des fourchettes de revenus en fonction des compositions familiales. Par ailleurs, le loyer est également modulé en fonction des réalités économiques du secteur ou des spécificités propres à l’opération. Cela permet de soutenir l’action des bailleurs tout en rendant l’offre de logement accessible.

La construction d’un niveau de loyer en logement social est une vraie science que nous allons tâcher de décoder ci-dessous.

Les types de conventionnements

Il existe 3 types de conventionnements correspondant chacun à un niveau de ressources particulier :

- PLAI – Le Prêt Locatif Aidé dIntégration (PLAI) permet la construction de logements locatifs sociaux pour les personnes se trouvant dans une situation de grande précarité. Il a pour objectif de permettre aux personnes se trouvant dans une situation économique et sociale difficile de se loger. (source: cdc-habitat)

- PLUS – Le logement à Prêt Locatif à Usage Social est le type de logement le plus utilisé par les bailleurs sociaux notamment parce quil est adapté aux personnes avec des revenus modestes.(source: cdc-habitat)

- PLS – Les logements financés par le Prêt Locatif Social sont ce que lon nomme des logements locatifs intermédiaires. Ils sont généralement destinés aux personnes de classes moyenne comme les familles qui ne sont pas éligibles aux locations HLM à cause de revenus trop élevés, mais avec des revenus trop faibles pour se loger dans le secteur privé. (source: cdc-habitat)

Chaque logement social est ainsi réparti entre ces catégories, en fonction des besoins locaux. L’opérateur va bloquer le statut du logement par le biais d’une convention APL avec l’État. Dès lors, le logement sera, pour une durée très longue (jusqu’à 60 ans), estampillé avec l’un de ces conventionnements et ne pourra plus changer.

La convention APL

La convention APL comprend la description des logements (surface, typologie, nombre, conventionnements) et le niveau de loyer plafond qui sera appliqué pour ce logement. Une fois validée, il n’est donc plus possible de modifier (sauf accord de l’État) l’offre de logement ou le loyer, si ce n’est à la baisse. La convention est enregistrée avec un numéro qui sera inscrit dans le bail d’habitation. C’est ce numéro qui permettra de déclencher les aides au logement auprès des organismes concernés.

Les loyers par secteur

Une fois que l’on a déterminé le type de conventionnement pratiqué sur l’opération, la première étape est de récupérer le loyer maximal de la zone. Il sert de base de calcul au loyer de l’opération et son niveau est fixé par l’État.

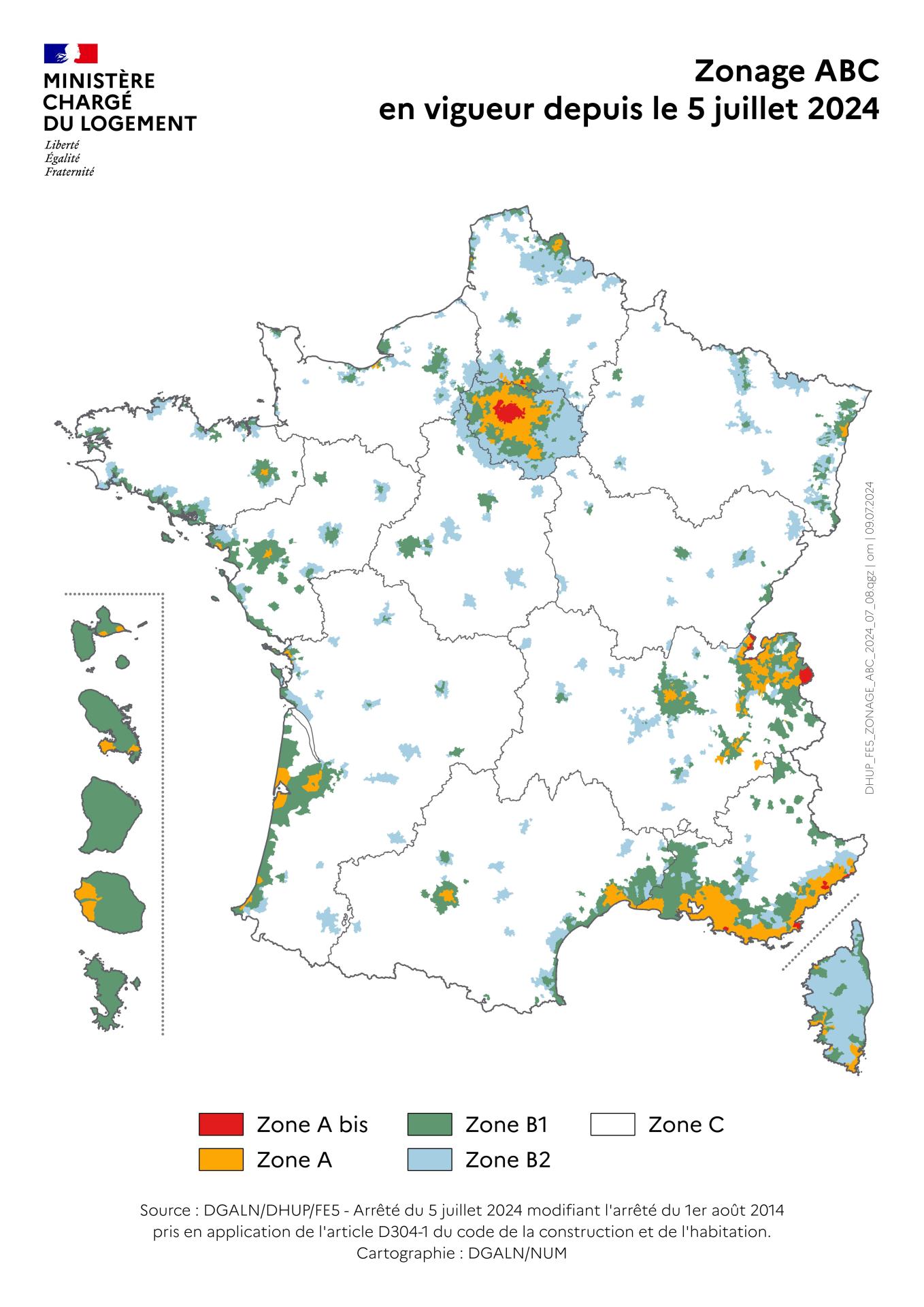

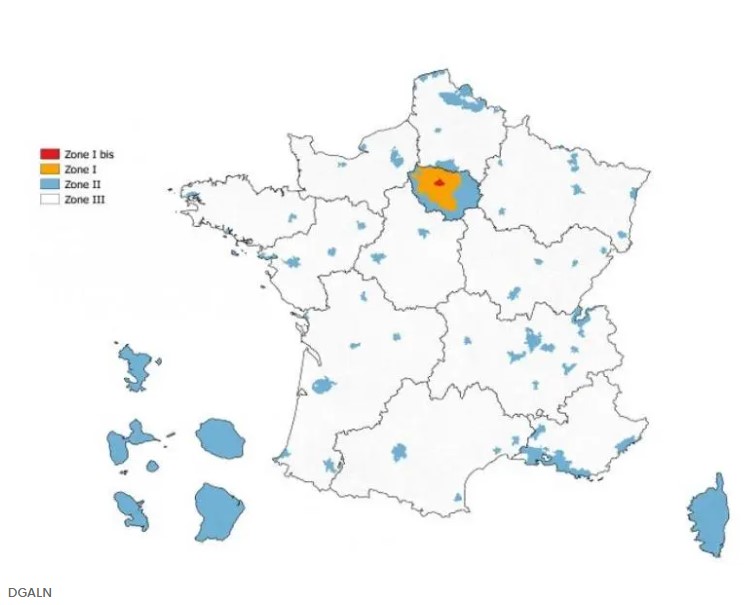

Les « zones » correspondent à un découpage géographique du territoire, également déterminé par l’État en fonction des particularités locales (niveau de prix, de revenus, etc.).

Pour connaître sa zone :

- Simulateur – Connaître la zone de sa commune : 1, 1 bis, 2 ou 3 – Service-Public.fr

- Simulateur – Connaître la zone de sa commune : A, A bis, B1, B2 ou C – Service-Public.fr

Zonage 123

Attention il existe 2 type de zones :

- Celles numéroté de 1 à 3 correspondent au niveau de loyer PLAI et PLUS

- Celles nommées A, A bis… correspondent au niveau de loyer PLS

les loyers max de zones

Comme évoqué, les loyers maximaux de zones sont fixés par l’État chaque année. Pour les connaître, il convient de consulter la circulaire de loyer de l’année en cours. Par exemple, en 2024, nous avons les niveaux de loyers suivants (en €/m²) :

| 1 | 1 bis | 2 | 3 | |

| PLAI | 6,29 | 6,71 | 5,53 | 5,11 |

| PLUS | 7,09 | 7,52 | 6,22 | 5,76 |

| A | A bis | B1 | B2 | C | |

| PLS | 11,31 | 14,68 | 9,75 | 9,34 | 8,66 |

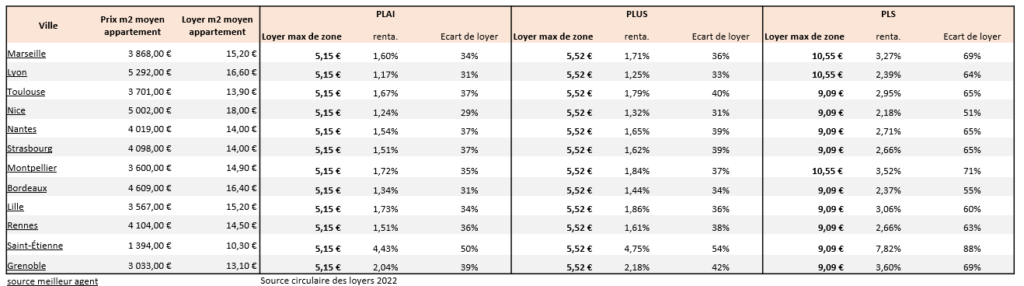

Des différences de loyers moins importantes que les écarts de marché

Les niveaux de loyers sont censés s’adapter aux écarts entre les différentes zones du territoire. Cela permet d’avoir des niveaux de loyers cohérents par rapport aux marchés locaux. Sans ces différences, nous aurions des loyers similaires, ce qui bloquerait le développement des opérations ou rendrait insupportable le règlement des loyers dans certains secteurs. Si vous cherchez à avoir un loyer moyen entre Paris et Guéret, il est fort à parier qu’il sera parfaitement inadapté aux deux. Pour se rendre compte des écarts et de l’impact économique que cela représente, on peut réaliser un tableau de comparaison entre le marché local et les niveaux de loyers en logement social.

Toutes ces villes sont incluses dans les mêmes zones, donc le niveau de loyer est le même. Cependant, l’écart avec le marché est très variable. En effet, le niveau de loyer privé peut osciller entre 10 €/m² et 20 €/m² entre deux communes, alors que le loyer de zone reste constant. Ces variations de loyers correspondent également à des écarts de prix de marché à l’achat. Pour les secteurs onéreux, cela rend :

- Plus ou moins difficile la production de logements dans certains secteurs.

- Plus ou moins pressant le besoin d’une offre de logements abordables

Cette analyse doit être pondérée avec d’autres réalités, mais elle permet d’avoir une première approche de cette réalité économique.

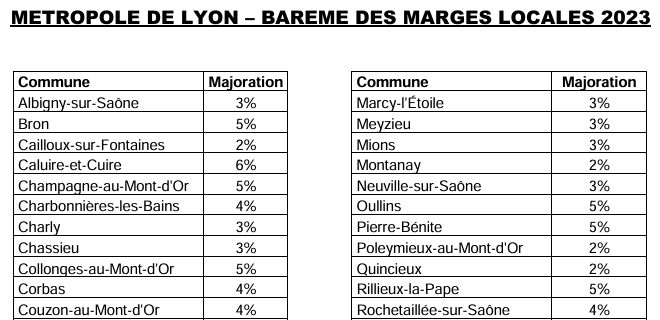

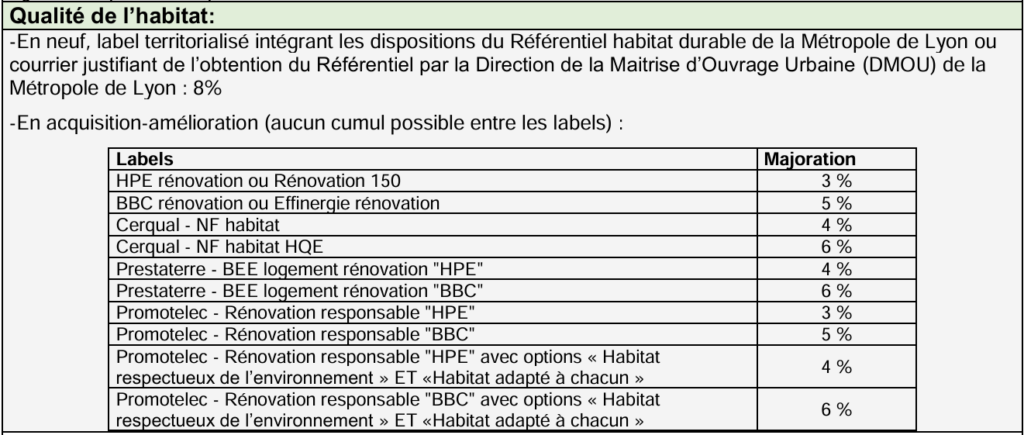

Les marges locales

Pour prendre en compte ces écarts, les collectivités locales peuvent appliquer des majorations locales par commune. Celles-ci permettent de réhausser le loyer pour mieux le faire correspondre aux réalités du secteur.

Elles sont aussi des leviers pour encourager une politique de construction. Par exemple, la collectivité peut décider d’octroyer une majoration pour des opérations vertueuses pour l’environnement.

Calcul du loyer propre à l’opération

Au-delà des majorations par secteur, les loyers sont également modulés par opération, voire par appartement. Le but est de faire correspondre le niveau de loyer avec le type de logement et la surface qui seront loués. Plus les surfaces seront grandes, moins les loyers seront élevés, et inversement.

Comment calculer cette modulation ?

En ajoutant un coefficient de structure qui permet de majorer les loyers si l’opération comprend majoritairement des petites surfaces, et inversement.

Pourquoi est-ce essentiel ?

Une opération comportant majoritairement des petites surfaces sera une opération comportant plus de logements. Cela entraîne une hausse significative des coûts de production, car plus il y a de logements, plus vous devez prévoir de raccordements, de salles de bains, de cuisines, etc. Le fait de pouvoir majorer le loyer permet donc de mieux supporter ces coûts.

Inversement, si l’on pratique le loyer au mètre carré des petits logements pour les grands, cela sera insoutenable pour les ménages occupants. C’est un problème de valeur globale du loyer qui existe également dans le privé. Par exemple : un T2 de 38 m² à 850 €/mois aura un loyer de 22,36 €/m². Si l’on garde cette valeur pour un T5 de 100 m², cela nous donne un loyer de 2 236 €/mois. Compte tenu des revenus moyens des ménages et du fait que les T5 sont principalement occupés par des familles, cela bloquera l’accès à un logement décent pour la plupart des ménages.

Les modulations par opération

Le coefficient de structure va venir moduler le niveau de loyer en fonction du nombre de logements. Cela permet de supporter les écarts de prix de revient. En effet, un plus grand nombre de logements implique plus de prestations et donc des travaux supplémentaires.

- NL : Nombre de logements

- SU : Surface utiles des logements

Exemple de calcul de coefficient de structure pour un projet de même surface, mais comprenant des compositions de logements différentes:

| SU totale | 400 | 400 |

| Nombre de logements | 5 | 13 |

| SU par logement | 80 | 31 |

| CS : coefficient de structure | 0,96 | 1,27 |

On le voit, pour une même surface, le coefficient de structure peut venir majorer le loyer ou le minorer. C’est la même chose dans le privé : les grands logements sont toujours moins chers au mètre carré que les petites surfaces. Sauf que dans le privé, il n’y a pas de règle pour encadrer cela.

Bon, c’est bien joli tout ça, mais que fait-on de toutes ces informations ?

Eh bien, on va multiplier tout cela pour trouver notre loyer par mètre carré par mois:

Normalement, vous commencez à vous dire que cela va nous poser un problème. Moduler le loyer dans tous les sens, c’est bien pour l’économie du projet, mais pas forcément pour le locataire, et c’est vrai ! Sauf que c’est à prendre avec du recul :

- Les variations de loyer sont encadrées par rapport au loyer de base et ne peuvent atteindre des prix exorbitants.

- Les variations représentent un écart de quelques euros pour le locataire, ce qui rend l’impact normalement limité pour lui. En revanche, côté opérateur, l’effet peut être très important si on rapporte cela à l’échelle du projet et au temps de portage de l’opération.

- Les opérateurs sont vigilants à ce que les loyers soient cohérents avec les niveaux d’APL du locataire et que le reste à vivre soit suffisant pour les ménages.

Loyer et APL

Pour que le loyer soit supportable, il faut le comparer au niveau de ressources et d’aides que les ménages pourront mobiliser. Du point de vue du ménage, le loyer ne s’exprime pas en mètres carrés, mais en valeur absolue, et les aides sont distribuées au mois par rapport à la composition familiale. Il faut donc comparer le loyer final par rapport à des situations théoriques de ressources et d’aides.

Plus le logement est grand, plus il sera cher, et inversement. Cela signifie qu’entre un T2 de 40 m² et un T2 de 70 m², les niveaux de loyers vont varier très fortement. Sauf que dans un T2, on trouve quasiment toujours la même composition familiale et donc le même niveau de ressources.

Vous me voyez venir : la bonne proportion entre surfaces et typologies devient donc très importante. Si vous proposez une surface trop importante, vous mettrez en défaut le locataire. Pour que cela ne se produise pas, le bailleur peut forcer les loyers à la baisse, ce qui se pratique fréquemment mais contraint très fortement l’économie du projet, au risque de ne pas permettre la réalisation de l’opération. Pour rappel, les équilibres économiques des opérations sont ajustés et les bailleurs ne disposent que de très peu de marge de manière générale. Dans les secteurs tendus qui sont les plus demandés et les plus chers à produire, c’est parfois la quadrature du cercle pour trouver l’équilibre financier suffisant pour produire une offre de logement.

Indépendamment du loyer, plus le logement est grand, plus il coûte cher en chauffage et en entretien. Le logement social est fait pour pouvoir accueillir différents niveaux de précarité, dont certains se situent en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce cas, une variation de +/- 10 € sur un loyer ou des charges représente un poids conséquent pour ces ménages. Donc, même si l’opérateur réalisait une baisse forcée du loyer, le poids du logement pourrait rester important pour le ménage occupant. Si tel est le cas, les locataires risquent de se mettre en péril en faisant des arbitrages : réduction du chauffage, des frais d’alimentation, de santé, impayés de loyers…

Pour bien comprendre, prenons un exemple théorique et simplifié. Considérons des logements T3 PLAI de différentes surfaces, avec toujours le même ménage dedans et un loyer au mètre carré identique pour chaque logement. Nos occupants auront toujours le même niveau d’aide, mais des niveaux de loyers différents, ce qui nous donne :

| Surface | Loyer en €/m² | Loyer | APL | Ecart |

| 55 | 6,34 | 348,70 € | 370,32 € | -21,62 € |

| 60 | 6,34 | 380,40 € | 370,32 € | 10,08 € |

| 65 | 6,34 | 412,10 € | 370,32 € | 41,78 € |

| 70 | 6,34 | 443,80 € | 370,32 € | 73,48 € |

Les loyers des logements de 65m² et 70m² seront donc plus difficile à supporter pour un ménage éligible au logement PLAI. Dans ce cas-là, la taille idéale est donc de 370,32/6,34 = 58m²

Bon, vous l’aurez compris, le calcul du loyer est un domaine scientifique en soi, et les règles inhérentes à sa définition garantissent un équilibre entre chaque partie.

Cependant, les enjeux côté bailleurs restent significatifs, et appliquer les règles ne suffit pas. Il faut à la fois garantir l’équilibre de l’opération et la soutenabilité du loyer pour les ménages. Quelques centimes de variation sur les loyers au mois peuvent changer complètement la donne d’une opération. Pour atteindre cet équilibre, il est nécessaire de réaliser des itérations constantes et de jouer sur tous les leviers économiques de l’opération.

Nous verrons tout cela dans la suite du cours, alors restez connectés !